皆さん、書店は好きですか。

筆者は本が好きですから、書店も好きです。

でも、最近、書店がどんどん消えていっていますね。

「街から書店が消える」。この予言は決して誇張ではありません。

小島俊一氏の著書『2028年街から書店が消える日』や山内貴範氏の『ルポ書店危機』は、

書店を取り巻く現状と未来を鋭く描き出しています。

どちらの本も、紙の書籍が重要であることを認識しながら、書店が直面する厳しい状況を冷静に分析していますね。

現在、書店は全国的に減少を続けています。

統計によると、1990年代には2万店舗以上あった書店が、2020年代には1万店舗を切り、さらにそのペースは加速しています。

この現象の背後には、電子書籍の普及、ECサイトの台頭、そして読書習慣の変化があります。

書店の危機とその現実とは?

書店消滅の主な要因

書店が消えつつある理由は多岐にわたりますが、大きく分けると次の3つが挙げられます。

1. デジタル化の進展

インターネットの普及により、書籍のデジタル化が進みました。

電子書籍はスマートフォンやタブレットで手軽に読める上、紙の本より安価で、場所を取らないというメリットがあります。

また、デジタルプラットフォームでは書籍だけでなく、

ニュースやブログ、SNSといった代替的な情報源も豊富で、活字文化そのものが多様化しています。

2. ECサイトの影響

Amazonをはじめとするオンライン書店の台頭は、書店経営に大きな影響を与えました。

特に地方の書店は、商品の豊富さや迅速な配送を武器にするECサイトに太刀打ちできず、

閉店に追い込まれる例が増えています。

加えて、書籍以外の商品の購入やレビュー閲覧が可能なオンラインプラットフォームは、

消費者にとって便利で魅力的です。

3. 社会と文化の変化

近年、読書の習慣そのものが希薄になりつつあります。

スマートフォンの普及で短時間の動画やSNS投稿が娯楽の主流となり、

長時間を費やす読書の優先順位が下がっているからでしょう。

特に若年層の間では、読書を日常的に行う人が減少しているというデータもあります。

逆に漫画やアニメなどを好んで観ているようですけどね。

書店が果たす役割とは?

書店は単なる「本を売る場所」ではありません。

地域に根ざした文化拠点としての役割も担っています。

個人経営の書店では、書籍の選書やイベント企画を通じて、地域住民との交流が行われています。

特に、地元作家の紹介や子ども向けの読書会など、書店ならではの取り組みは電子書籍やECサイトでは再現できない価値があります。

また、書店は「偶然の出会い」を提供する場でもあります。

棚に並ぶ本の中から、特に意識していなかった一冊に出会うことができるのは、書店ならではの体験です。このような偶発性が、読者にとって新たな知識や興味を広げるきっかけとなります。

筆者も書店で立ち読みして、これはおもしろそうだな、と思って買うケースも多いですからね。

書店の未来を守るために

書店の消滅を防ぐためには、書店自身の努力だけでなく、社会全体での協力が必要でしょう。

1. 書店の進化

書店は従来の形にとらわれず、新しいモデルを模索する必要があります。

カフェを併設した書店や、イベントスペースとしての機能を持つ店舗は、

単なる販売の場を超えて顧客に新しい価値を提供しています。

専門性を持ち、顧客に寄り添った提案ができる書店が、読者の支持を得る可能性があるということでしょう。

2. 地域との連携

書店は地域の文化と密接に結びつくことで、存在意義を高められます。

地元企業や自治体と連携し、街おこしイベントや教育活動の拠点となることで、地域住民との結びつきを強化できますから。

ただ、これについては連携が必要ですし、そういう企画力のある人材が必要でしょうね。

これまでは書店に本を並べておけば、本が売れたのかもしれませんが、そういう時代ではなくなったのかも。

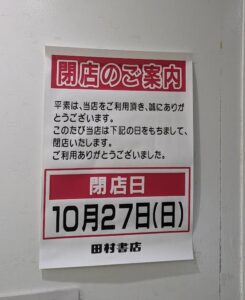

地域情報になりますが、筆者が暮らす茨木市のJR千里丘駅前にあった「田村書店」も、2024年10月27日に閉店しました。

その後、この店舗の後にはまだ何も入っていませんね(11月末現在)。

本好きの筆者には便利でしたが、残念です。

そういえば、阪急南茨木駅前にあった「田村書店」も消えましたから、

書店が消えている現実は身近に感じていますね。

3. 読書文化の復活

今後、読書の魅力を次世代に伝える取り組みも重要でしょう。学校や家庭での読書習慣を奨励するだけでなく、SNSや動画コンテンツを通じて本の魅力を発信する方法も効果的です。若い世代に「本を読むことの楽しさ」を届ける努力が欠かせません。

書店を消さないために、私たちができることとは?

書店の未来を守るためには、私たち一人ひとりの意識が問われますね。

書籍を手に取ること、書店を訪れること、そして本を通じて他者とつながること。

それらの行動が、書店を支える力となるはずです。

街に書店があるということは、文化がそこに息づいている証です。その灯を絶やさないために、私たちは何をすべきなのか。

いま一度、考えないといけません。

といっても、おそらく変わらないでしょう。

だから私個人ができることは、書店で本を買うことですけど…。

まとめ

最近、「書店の危機」が新聞などで盛んに紹介されています。同時に本の紹介記事も多いですね。

私個人は、そういう記事を熱心に読みますが、筆者の子どもは(若いサラリーマンとOLです)、本をほとんど読みません。

アニメとYouTubeばかりです。YouTubeでは、本の紹介もやっていますし、読む手間が省けて重宝しますけどね。

コメント