皆さん、こんにちは。

本日は漫画のお話。

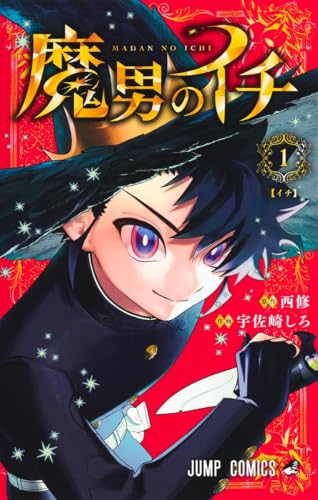

「魔男のイチ」です。

最近、この漫画が人気だと知り、無料で一部を読んでみました。

まず前提として、「魔男のイチ」(原作:西 修、作画:宇佐崎 しろ)は「次にくるマンガ大賞2025」のコミックス部門で 1位に輝いており、読者人気・注目度ともに非常に高い作品であることが実証されています。

「魔男のイチ」はシリーズ累計100万部突破!

コミックス1~5巻好評発売中!最新5巻は10/3発売!

「なぜおもしろいのか」を、作品構造・テーマ・キャラクター・画面表現・読者の期待値戦略という五つの視点から分析してみました。

筆者は以前、漫画原作学校で学んだ経験があり、漫画家の知り合いもいますし、

そこでこの記事をまとめてみたのです。

(あくまで現時点で見える強み・課題をあげる形になりますけど)

「魔男のイチ」人気を徹底分析

\\🎊『魔男のイチ』㊗#次マン 1位🎊//

次にくるマンガ大賞2025 コミックス部門第1位🥇

ありがとうございました!

宇佐崎先生の描き下ろしイラスト公開!コミックス1~4巻 好評発売中📚

最新刊は10月3日(金)発売!よろしくお願いします!https://t.co/bG7uVnDbRa#ichithewitch pic.twitter.com/vsMwSRwUQr— 魔男のイチ【公式】 (@Ichi_the_Witch) September 18, 2025

作品構造・テーマの構成力

異能 × 狩猟という設定のズラし

「魔男のイチ」最大の魅力のひとつは、「魔法=意思を持った存在/魔法を“狩る”行為」というコンセプトのズラしにあります。

作中において、魔法がただの“エネルギー”や“呪文”ではなく、意思や性質を持つ“生き物”として描かれる試みは、読者にとって既視感を感じさせつつも新鮮さを与えます。これにより、魔法を扱う=魔女(女性)が主体という世界観が確立されつつ、その構造に「男である主人公がどう関わるか」という問いを差し込ませる余白を残していますね。

つまり、既存の「魔法ファンタジー」ジャンルの枠組みに収まりながら、魔法狩りというハンティング要素と、性別的サプライズ(男は魔法を扱えない、という設定)を重ねて、物語の「ズレ」と「秘密」を生み出しているわけです。

こういうズラしは、読者に「先の展開を予想したくなる/意外な仕掛けを期待したくなる」動機を与える強い起点になります。

ただ、興味深いのは、作品はあえてすべてを説明し切らず、物語的な“謎”や“欠落”を暗に提示しているように見える点です。

例えば、

* 主人公イチが「なぜ山奥で、魔女とも魔法とも縁がない状態で育ったか」

* 魔法世界と魔法狩りの構造(魔法を“狩る”という概念の起点)

* 世界内での勢力関係(魔女協会、魔法界、王権、反世界の魔法など)

など、説明を保留している要素が目立ち、その保留性こそが読者に「先を知りたい」という推進力を与えています。読者に“空白”を与え、それを順次埋めさせる余地を残す構築は、連載型マンガとして理想的な仕掛けでしょう。

ただしこの方式はリスクもはらみ、読者によっては「説明が足りない」「動機が弱い」といった不満を感じる向きもあります。実際一部レビューには、「話が強引」「キャラ動機が見えにくい」といった指摘も見られます。 (コミックシーモア)

しかし、冒険や探索の興奮を担保しながら、読者と物語世界の距離を適度に保つバランスを取っている点が本作の構成的強みといえます。

魅力あるキャラクター設計・伏線の効かせ方

主人公イチというズレた“黒一点”

主人公・イチは、魔法世界にとって明らかに異質な存在です。魔力を本来扱えない性(男性)でありながら、魔法を狩る能力を持つというズレたキャラクターという立ち位置が、読者に強い印象を残します。

この“ズレ感”は、彼の行動一つ一つが読者に意外性を持たせる種になります。

また、読者レビューでも「異質な主人公“イチ”が魅力的」だと語られています。 (電撃オンライン)

“ズレているけれど強い”主人公像は、読者に「この世界でどう変わっていくか」を見届けたいと思わせる力がありますね。

脇キャラクターの併存・化学反応

本作には、魔女協会の関係者・魔法体・反世界魔法・魔法を狩る/守る立場・異なる信条を持つ勢力など、多種多様なキャラクターが登場します。

たとえば「魔女」と「狩る者」という対立構造、それを挟む組織間の思惑、さらに敵勢力の登場。これらを通じて、キャラクター同士の信念のぶつかりやズレが発生します。

読者レビューにも「キャラクターがとても魅力的」「登場するキャラクター全員がエモい」などの声があります。 (ブックライブ)

このように多様なキャラクターを登場させながら、それぞれに立体性を持たせようという意図が感じられますね。

伏線と先行暗示の使い方

作品序盤から、魔法の性質、反世界の魔法、魔法狩りのルールなど、物語の核心に関わる要素が断片的に提示されています。

これが「後で回収されるかもしれない」という期待を積み重ね、読者を作品世界に引き止める役割を果たしています。

ただし、こうした伏線や暗示が“回収できない/説明不足”になると作品への不満を招きやすいので、今後の回収・整合性が鍵になります。

画面表現・作画・演出力

美麗で密度の高い画面

レビューや紹介で「絵が綺麗」「描写が細かい」「雰囲気と合っている」という評価が多くあります。 (読書メーター)

幻想性や異界性が重要なファンタジー作品であるため、画面の質感や空気感、魔法表現のビジュアルの説得力は欠かせません。その点で本作は作画・演出面での“美的訴求力”に成功しているように見えます。

特に、魔法や“魔法を狩る”動きの演出、魔法体としての視覚化、背景–異世界描写 – 雰囲気ある構図など、「見てワクワクする場面」が多く含まれているようです。

見せ場のテンポと配置

序盤では設定説明や世界観導入が中心になりがちですが、読者を飽きさせないよう、戦闘シーン、魔法ハント、対立場面などの“見せ場”をうまく間に配してメリハリをつけています。読者ブログ感想などでは、「1〜3話で魔法ハントや狐魔法の描写などがあって面白かった」「絵と雰囲気が合っている」といった感想が散見されます。

読者の期待値設計・“次を読みたくなる”仕掛け

タイトル・設定から誘いをかける

タイトル「魔男のイチ」という言葉自体に引っかかりがあります。「魔女(女性)」が魔法を扱うのに、“魔男”という言葉を主人公名に入れることで、性別のズレや異物感を暗示しています。読者は「魔法 × 男性」という意表の構図を感じ取り、興味を引かれます。

また、設定段階で「この世界では魔力は女性だけが扱える」「魔法狩り」「魔法が生き物」という幾つもの“異常”が積み重ねられていて、読者はそのズレを読み解く欲求を抱く構造になっています。

緩やかな階段構造の謎引き

序盤から強い謎や伏線を提示しつつ、それらをすべて即座には説明しません。このペース感が読者に「次巻で何が明かされるか」を期待させ続けさせます。

各巻末・章末における小さな問い掛け(たとえば“この魔法の正体は?”“反世界とは何か?”“主人公イチの出自は?”など)を残すことで、読者の“続きを知りたい欲”を巧みに刺激しています。

コミュニティ的拡散力

本作は「次にくるマンガ大賞」の1位獲得や、話題性・注目性を帯びており、口コミやSNSで語られやすい構造を持っています。キャラクターの魅力、奇抜な世界観、画面の見映えなどが強いフックになっており、読者が「誰かに勧めたくなる」要素を備えていると言えます。

強みと今後の課題(伸びしろ含み)

強み

ズレ感の魅力:ファンタジーの常道を踏みながらズレを作ることで、既存層にも刺さりつつ新しさを感じさせる

画面訴求力:美麗な作画と演出で“視覚的快感”を提供

期待値の設計:序盤から伏線を散らし読者を引き込む仕掛け

キャラクター配置:主人公・脇・敵など多様なキャラクターを立たせられる可能性

話題化ポテンシャル**:ファンの口コミ、賞の受賞、ビジュアル訴求などで拡散力を持っている

今後の課題(警戒点)

伏線の回収・整合性:序盤に出した謎を適切に回収しないと、読者の失望を招く可能性

キャラクターの動機・説得性:一部レビューでは「キャラの動きが強引」「動機が見えにくい」との指摘もあります。 (コミックシーモア)

世界観説明のバランス:説明過多になって読者が置き去りにならないよう、また説明不足で理解が追いつかないという印象を与えないようにする工夫が必要

過剰な拡張リスク:勢力・魔法設定・キャラの数を広げすぎて収拾がつかなくなるリスク

読者期待とのギャップ:読者が抱く「派手展開・大逆転・強敵登場」など期待感に応えられないと、テンションの揺らぎを起こす可能性

総評:なぜ「次にくる」と言われるのか

『魔男のイチ』が「次にくるマンガ大賞」でコミックス部門1位を取ったのは、単なる偶然ではないようです。その理由は、作品自体が持つ 新しさと既視感の折り合い、読者を引き込む仕掛けの正しさ、画面の魅力と話を読ませる力 の三点が、一定のバランスで成立しているからだと考えます。

もちろんジャンプ漫画の王道、友情・努力・勝利の三原則を守っていますしね。

コメント